新智元报道

编辑:倾倾

【新智元导读】写代码的规则,正在被悄悄改写!不再是「人+AI一起盯屏幕」,而是一次性放出十几个任务,让代理们各自跑。真正的门槛,也不再是你能写多少行代码,而是你能不能写清楚需求、明确地拆分任务、快速浏览结果。

在过去,写代码靠的是程序员盯着屏幕,一行行打字。

即便有Copilot,也只是多了个聪明的键盘,大部分内容还是要人来做。

但当并行代理出现后,一个程序员能同时调用十几个AI,修bug、做测试通通不在话下。

程序员不再是「码农」,而是掌控全局的指挥官。

从补全到并行:AI进化的快捷键

用AI写代码的第一步,是用Copilot的自动补全功能。

它能让程序员少打几行代码,但本质上还是「人写一句,AI写一句」。

后来出现了Cursor、Windsurf这样的AI编辑器,它能理解整个代码库,帮助程序员重构、检查bug。

但它们更像是一个会聊天的搭档,还是需要人来盯着它们运行。

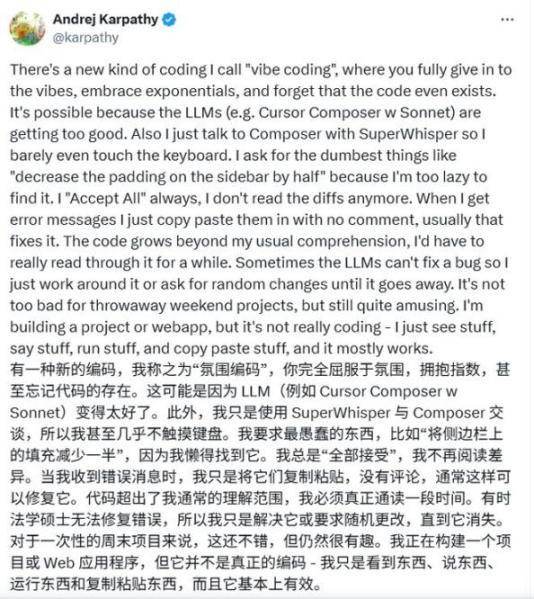

再后来,vibe coding出现了,只需要一句话:「写一个带Google、GitHub、Microsoft 登录的注册页」,AI就能完整实现。

Andrej Karpathy把它形容为「顺着感觉写代码」,工程师也是第一次感受到「描述即开发」。

但这些都还停留在「单线程思维」:人和AI一起写,效率提高,却始终受限于线性工作方式。

真正的转折点,是并行代理——多个AI可以同时运行。

以一当十:工程师的全新战场

并行代理让工程师不再守着屏幕,而是一次性放出十几个任务,让AI自己各就各位。

在输入指令之后,只需要等到结果返回,再逐个检查、取舍。

这也意味着人的思维方式要彻底翻转:从线性推进到批量调度,从即时反馈到异步等待。

不需要纠结每一行代码,而是提前把需求写清,像排兵布阵一样丢给不同的代理,几十分钟后再回来检查成果。

那么,具体该如何使用呢?

首先,要确保每个GitHub问题都包含足够的上下文,以便代理了解需要构建的内容。

其次,将问题分配给AI代理(如copilot),可以一次性分配多个问题,允许代理并行工作。

第三,在代理完成任务后,用户查看生成的内容,并对其发表反馈,代理将继续完善方案。

最后,根据需要进行审查、测试和反馈——无需等待一个代理完成,而是可以在不同代理之间切换。

程序员实测

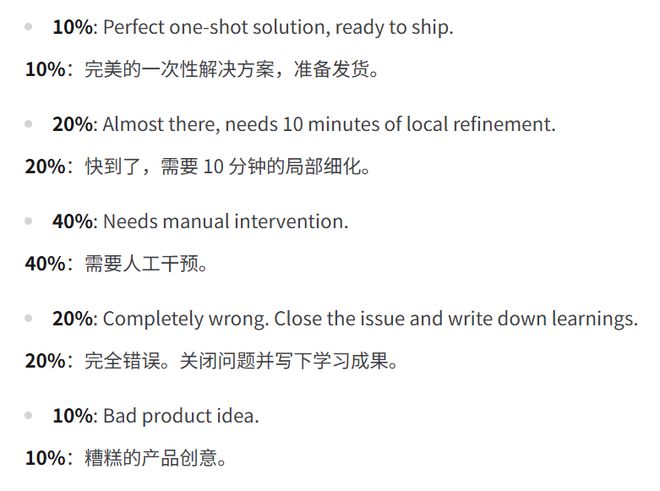

当然,结果并不总是完美。

一位程序员在编写代码时发现,只有10%的问题被完全解决:

有的任务一次到位,可以直接上线;有的只差临门一脚,花几分钟修修就好;更多的则需要你跳进来补全上下文,甚至干脆砍掉重来。

可即便如此,整体节奏依旧比过去快得多。

同时,也程序员也注意到,它在修 bug、写后台逻辑、数据库迁移,这些小而明确的任务,跑得飞快;

但遇到需要实时视觉反馈的UI,或者要做复杂架构决策,代理就显得力不从心。

久而久之,写代码更像在下一盘棋:前期布好局,后期盯复盘。

写代码,不再是盯着一行行字母,而是统筹整个战场。

写得越清楚,代码越准确

在能丝滑使用代理写代码之前,我们要知道:并行代理擅长什么?

并行代理擅长小型、定义明确的任务,比如修复bug、转换代码。

而如UI开发等需要实时视觉反馈,或者需要复杂决策的大型任务,并行代理并不擅长。

这也给人们带来了一个意外发现:工程师的核心价值,开始从「写代码」转移到「写清楚需求」。

代理并不会自己推理上下文,它只能依赖用户在指令里留下的描述。

因此,问题分解成为了一项很关键的技能。

写得含糊,它就给你产出含糊的结果;写得具体,它就能把任务推进得更远。

「代理的输出质量,完全取决于你在指令里写得有多清晰、多详细。指令越具体、越有结构,结果就越准确。」

这也意味着,问题拆解成了必备能力。

因为,它无法处理大而笼统的需求;但如果能切分成小而明确的任务,它们就能各自独立并行。

一些开发者说,AI 最好被用作解决编程问题的沟通方式,他们称之为「橡皮鸭调试」(源自他们与桌上玩具交谈的习惯)

与此同时,QA和Code Review变得前所未有的重要。

因为瓶颈已经不在产出代码,而在「快速验证结果」。

「用并行代理时,关键在于优化审阅速度。你可以同时开 50 个任务,但最终都要逐一审核、理解、验证。加快审阅周期(最好在10秒内进行检出、重建和测试)对整个工作流程至关重要」

久而久之,编程慢慢向「描述」倾斜。

写清楚需求、拆分好任务、快速做出判断,远比自己多敲几行代码更有价值。

打好地基,重新定义工程师

并行代理要想真正落地,离不开一整套工程环境。

首先,CI/CD要足够快。测试、构建、部署一旦拖沓,再聪明的代理也没用。

自动化和一键回归,是把结果接到生产里的关键。

其次是文档和架构要清晰。

代理需要知道代码放在哪、组件怎么交互、遵循哪些约定已经不同系统如何集成。

有据可查的API、架构决策、编码标准和系统边界可以帮助代理做出更好的决策,并且能减少手动更正的需要。

也就是说,写得越规整,它就越少犯错。

第三,测试环境也要稳定。

因为代理是异步工作的,这就需要一个一致的位置去承接产出,并且不会影响生产系统。

最后,还有monorepo架构的优势。

在单一代码库里,代理能看见全局,前后端一起改,不容易出集成bug。

要是散落在不同仓库,就常常各写各的,最后拼不起来。

至于工具,现在也有不少选择:

GitHub Agents:集成度最高,直接在issue上分配任务,产出PR,体验最成熟。

Cursor:正在内测并行代理,延续vibe coding的特色,适合已有用户。

OpenAI Codex CLI:支持在云端跑代理,解放本地环境,适合需要大规模并行的人。

说到底,并行代理能跑多远,不看概念有多炫酷,而看「地基」打得有多牢。

当CI/CD、文档、staging、monorepo这些地基都铺好,代理就能真正跑起来。

那时会发现,会写代码这件事已经不是核心竞争力了。

真正决定价值的,是能不能拆清任务、写明需求、快速审核结果。

未来的工程师,不是「码农」,而是指挥官。

参考资料:

https://morningcoffee.io/parallel-ai-agents-are-a-game-changer.html